Il destino della spedizione Franklin

Articolo di Gaia Canal

E della spedizione Franklin non ne rimase nessuno… I marinai scomparsi alla ricerca del Passaggio a Nord Ovest

In un caldo giorno di primavera del 1845 due possenti navi della Marina militare britannica, l’HMS Erebus e l’HMS Terror, lasciarono gli ormeggi nel Tamigi, imboccarono il canale della Manica e si diressero senza esitazioni verso nord-ovest. Si trattava della più imponente spedizione artica che il governo inglese avesse mai realizzato per trovare il tanto agognato Passaggio a Nord Ovest, una via navigabile che avrebbe dovuto mettere in comunicazione diretta Europa e Asia passando attraverso i ghiacci del Canada. Dopo più di 25 anni di missioni esplorative, ognuna delle quali tornata con parecchi uomini in meno e ben pochi risultati in più, quella guidata da Lord Franklin avrebbe dovuto essere l’ultima, e definitiva.

Attrezzati con il meglio che la tecnologia dell’epoca potesse offrire, 130 volontari della marina britannica si avventurarono nel dedalo ghiacciato del Mare Artico alla ricerca del Passaggio a Nord-Ovest. Nessuno tornò mai indietro. Che fine fecero navi e marinai, e perché? La spedizione Franklin è un gigantesco rompicapo, i cui pezzi sono sparsi nell’Artico, e molti devono ancora essere ritrovati.

Chi rifiutò di partecipare alla spedizione?

L’Ammiragliato dovette accontentarsi di malavoglia di sir John Franklin, poiché gli altri esploratori a cui era stato offerto l’incarico, tutti veterani dell’artico coperti di gloria, avevano rifiutato.

James Clark Ross, leggenda delle spedizioni polari che aveva prestato servizio in Artide e Antartide, respinse l’offerta perché aveva giurato alla famiglia che non si sarebbe mai più imbarcato per l’Artico.

William E. Parry, il primo a svernare con successo al circolo polare, e il primo (ed unico) a segnalare esplicitamente ai suoi superiori l’inutilità del cibo in scatola per combattere lo scorbuto. Rifiutò l’incarico con la stessa motivazione di J. Clark Ross.

Quando divenne chiaro che per Franklin e il suo equipaggio le cose erano andate nel peggiore dei modi, entrambi presero parte alle ricerche dei dispersi, assieme a molti altri illustri veterani delle esplorazioni artiche,

Verso l’orizzonte bianco

Cominciamo con ciò che sappiamo: il 19 maggio 1845 La HMS Erebus e la HMS Terror iniziarono il loro viaggio. I tre ufficiali a capo della spedizione erano il risultato di una scelta politica e funzionale dal delicato equilibrio: Sir John Franklin quale capitano dell’ammiraglia Erebus, anche se ritenuto dai suoi superiori troppo vecchio e di scarse capacità, aveva ottenuto il comando grazie alle pressioni politiche della moglie, l’influente e ricchissima lady Jane Franklin (née Griffin); James Fitzjames, talentuoso ma di nascita illegittima e troppo giovane per essere al comando, come suo vice; e infine l’affidabile esperienza di un veterano di successo ma sfortunatamente (per la sua carriera) irlandese nella persona di Francis R. M. Crozier, capitano della Terror.

Furono equipaggiate due navi da guerra (ecco il perché dei nomi poco ben auguranti), che avevano già prestato servizio in Antartide, ristrutturate per poter affrontare le condizioni estreme del viaggio: lo scafo rinforzato in quercia e acciaio, le vele irrobustite, e fu installato un motore a vapore che sarebbe servito anche a mettere in funzione un impianto di desalinizzazione dell’acqua e di riscaldamento.

Con le stive colme di provviste di ogni genere – in particolar modo di cibo in scatola, una novità che prometteva di essere rivoluzionaria – erano in grado di sfamare con tranquillità tutto l’equipaggio per almeno tre anni, ma anche cinque, se strettamente razionate. Per di più, consapevoli dell’impatto che le restrizioni dell’inverno artico avrebbero avuto sullo spirito dei marinai, al cibo si aggiunsero strumenti musicali, costumi teatrali, materiale scolastico, strumenti di rilevazione scientifica e una biblioteca di circa 5000 volumi.

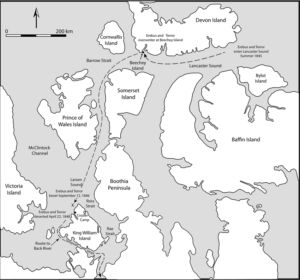

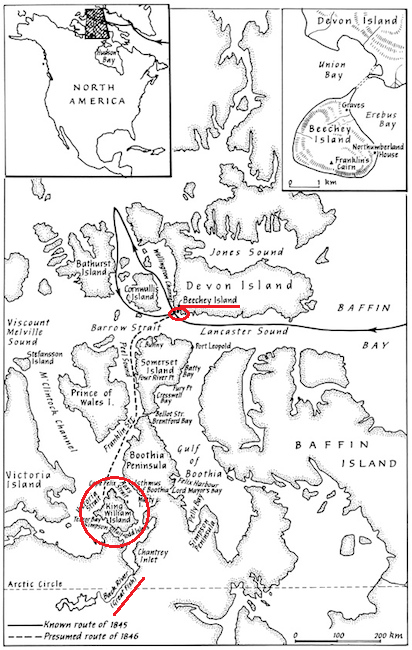

La rotta prevista passava a sud della Groenlandia, per inoltrarsi verso ovest nello stretto di Lancaster; da lì gli ordini erano di dirigersi ancora a sud ovest, cercando di trovare un passaggio (prevalentemente) navigabile a nord della costa canadese, fino in Alaska, prevedendo di completare il viaggio in circa tre anni.

Come era già accaduto in tutte le spedizioni precedenti, non c’era modo di evitare che durante l’inverno il ghiaccio in espansione della banchisa bloccasse la nave per molti mesi, e in molti casi le navi avevano subito danni quasi irreparabili. Con l’arroganza di chi si sente già vincitore, potendo contare su uno scafo molto più robusto della media questa volta l’intento era di sfruttare la morsa dei ghiacci invernali per farsi trasportare durante la stagione più fredda, per poi riprendere a navigare con il disgelo estivo.

Il 26 luglio 1845, furono avvistati per l’ultima volta da una nave baleniera nella baia di Melville, sulla costa meridionale della Groenlandia, e si inoltrarono senza esitazioni nel Mare Artico Da quel momento in poi scomparvero nel nulla.

L’instancabile Lady Franklin

Trascorsi tre anni senza alcuna notizia, quando invece sarebbero già dovuti essere di ritorno, o al peggio, aver fatto recapitare un messaggio, Lady Jane Franklin decise di agire. Forte di un immenso patrimonio ed altrettanta determinazione, mise in palio una favolosa ricompensa per chi li avesse trovati, ed esercitò la massima pressione sui lord dell’Ammiragliato per inviare una missione di salvataggio ufficiale.

Partiti con i soccorsi ormai nel 1850, tutto ciò che trovarono furono i resti di un accampamento a Beechey Island, all’estremità ovest dello stretto di Lancaster. Su una spiaggia di ghiaia c’erano chiari resti di un accampamento, un cumulo di lattine di cibo vuote alto più di due metri, e tre tombe[1] datate 1846, ma nessun messaggio.

Appurato che le sepolture erano proprio di membri dell’equipaggio di Franklin (John Torrington, John Hartnell e William Braine), la spedizione di recupero decise che proseguire la ricerca sarebbe stato troppo rischioso, oltre che inutile, e fece rotta verso la madrepatria. Come risultato, nel 1854 l’Ammiragliato dichiarò ufficialmente morti i membri della spedizione, e con ciò abbandonò in modo definitivo le ricerche.

Lady Franklin non si rassegnò, perché quello stesso anno una delle spedizioni da lei finanziate trovò il primo vero indizio. Guidata dallo scozzese John Rae, ufficiale della Compagnia della Baia di Hudson, seguì un percorso via terra attraverso la penisola di Boothia, al limite meridionale della rotta prevista per le due navi. Rae non trovò alcuna traccia di Franklin e dei suoi, ma incontrò alcuni gruppi di cacciatori inuit, tutti con lo stessa storia da raccontare: quattro anni prima, nei pressi di King William Island, a sud-ovest della penisola, avevano incontrato una quarantina di uomini occidentali stanchi e malati, che trascinavano delle scialuppe. Quando si accorsero che dentro lì dentro c’erano i resti di altri come loro, fatti a pezzi e usati come provviste, i cacciatori lasciarono loro del cibo ad una certa distanza e si allontanarono. La stagione dopo trovarono i resti di un accampamento e nessun superstite.

Ricevuta la notizia, Lady Jane ne rifiutò la sola idea: era inconcepibile che un suddito di Sua Maestà, per quanto piegato dalla fame, potesse abbassarsi a tale barbarie. Una simile affermazione era non solo oltraggiosa per la memoria del marito, ma avrebbe potuto ricordare al pubblico le velate dicerie di cannibalismo che avevano accompagnato il rientro di Sir John da una spedizione artica di gioventù. Vent’anni prima era rientrata viva la metà dei partecipanti, e Lord Franklin si era guadagnato il poco lusinghiero soprannome de “l’uomo che si mangiò gli stivali” per sopravvivere.

I personaggi chiave della diffamazione degli inuit

John Ross, l’esploratore da cui tutto era partito nel 1818, benché con una spedizione risoltasi in un imbarazzante fallimento (ingannato da un’illusione ottica del ghiaccio nello stretto di Lancaster, tornò in patria credendo di non potersi spingere oltre). Fu il tramite di Lady Franklin con l’Ammiragliato, e assieme ad altri veterani aveva giurato a sir John che, se non fosse tornato, sarebbe andato a cercarlo.

Charles Dickens, amico di Lady Franklin, fu il principale esecutore della campagna diffamatoria nei confronti degli inuit, che accusò di essere selvaggi assassini cannibali dopo le notizie riportate da John Rae. Quest’ultimo ne ebbe la carriera rovinata.

Louisa “Weesy” Coppin, il fantasma interpellato da Lady Franklin. Figlia del capitano di marina William Coppin, morì di tifo a quattro anni. Fu il padre a contattare per primo Lady Franklin dopo una seduta spiritica casalinga.

Più agguerrita che mai, cercò altre informazioni sui dispersi con ogni mezzo, persino quello della seduta spiritica. L’unico suggerimento pratico che ne ricavò fu di dirigersi verso Back Fish River, un piccolo avamposto di rifornimento sulla costa nord-orientale del Canada, da tutt’altra parte rispetto a dove si erano concentrate le ricerche fino a quel momento. Si trattava del punto di ritrovo che i protocolli della Marina britannica indicavano di raggiungere per trovare soccorso, in caso di estrema necessità di sopravvivenza.

Così nel 1857, su incarico di Lady Jane, Francis Leopold McClintock, arruolatosi volontario nella Marina britannica per partecipare alle ricerche della spedizione Franklin, si mise in marcia da Beechey Island fino a King William Island, e da lì sulla terraferma canadese verso Back Fish River.

Grazie ai racconti degli inuit incontrati lungo il percorso, venne a sapere che due grandi navi erano state avvistate anni prima a nord di King William Island; una era affondata, mentre l’altra era rimasta bloccata dal ghiaccio. I marinai rimasti si erano mossi verso sud, trascinando barche più piccole, ma molti erano morti lungo il cammino.

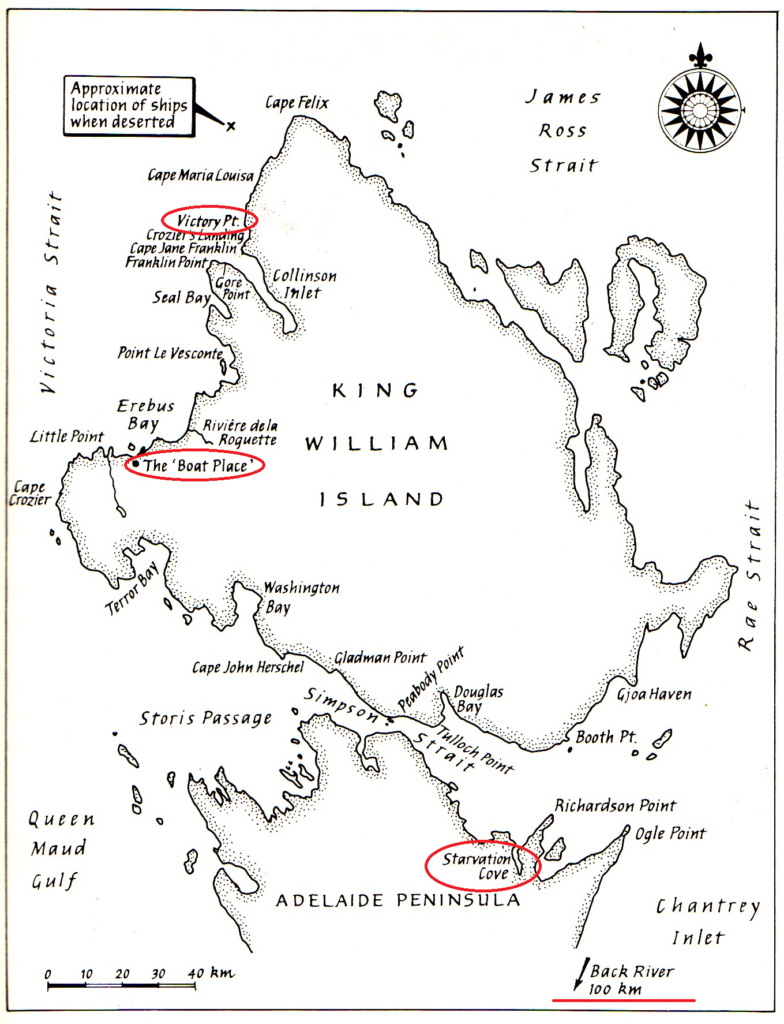

Sicuro di essere ormai nel posto giusto, McClintock inviò una squadra a nord dell’isola, parzialmente esplorata decenni prima, dove James C. Ross aveva costruito nel 1831 un tumulo di segnalazione in roccia (cairn) a Victory Point, punto di riferimento della zona. Lì nei pressi trovò un altro tumulo, più recente, e sotto di esso l’unico messaggio lasciato dall’equipaggio dell’Erebus e della Terror, un modulo ufficiale della marina, debitamente compilato e datato 28 maggio 1847, e dal rapporto positivo: «Sir John Franklin comanda la spedizione. Tutto bene». Lungo tutti i margini del foglio però, una nota a mano dell’anno successivo segnava un resoconto ben più tragico del comunicato ufficiale. Riferiva che le navi erano completamente bloccate nel ghiaccio senza tregua dall’inverno del 1846 e, dato l’ alto numero di morti tra ufficiali e marinai, tra cui Sir John (deceduto l’11 giugno 1847, poco dopo la compilazione della prima nota), gli ufficiali più alti in grado rimasti, Fitzjames e Crozier, avevano deciso di dirigersi a piedi verso Back Fish River per cercare soccorsi.

Procedendo verso sud McClintock trovò una scialuppa montata su slitta, con dentro gli scheletri di due uomini. Rivolta non verso la costa, ma verso la direzione in cui avrebbero dovuto trovarsi le navi, era ingombra di oggetti poco adatti alla sopravvivenza, tra cui i resti di uno scrittoio, fazzoletti di seta, foglie di tè e cioccolata, un paio di pantofole, una Bibbia e una copia del romanzo “Il vicario di Wakefield”. E per i successivi vent’anni, fu tutto quello che si seppe.

Nel 1879 una spedizione guidata dall’americano Frederick Schwatka si spinse più a sud, nella penisola di Adelaide, dove confermò con delle prove tangibili l’inaccettabile resoconto di John Rae: a 100 km da Back Fish River, nel luogo che ribattezzò “Starvation Cove”, trovò le spoglie di un accampamento dei marinai di Franklin. Sparsi per il sito, con inequivocabili segni di coltello sulle ossa lunghe e sui crani, c’erano numerosi resti umani. I ritrovamenti di Starvation Cove rimasero l’ultimo dato tangibile della spedizione per un secolo abbondante.

Il ritrovamento

Nel 2014, lungo le coste della penisola di Adelaide, è stato individuato il relitto dell’Erebus. Il merito è di Robert Grenier, attempato pioniere dell’archeologia subacquea, e di Louie Kamooak, storico di etnia inuit. Tre anni dopo è stato identificato anche il relitto della Terror, lungo la costa ovest di King William Island; anche in questo caso, a dare la svolta decisiva alle ricerche è stato un inuit, Sammy Kavick, dei Canadian Rangers. Dopo tutte le affannose ricerche di esploratori inglesi, americani e canadesi, ossessionati dal ricostruire anche un frammento della scomparsa di Franklin, dai ghiacci sporgeva quello che assomigliava distintamente all’albero di una nave, in un luogo il cui nome in lingua nativa si traduce grosso modo in «la nave è lì».

Perché non l’hanno chiesto agli inuit?

In un ambiente così estremo e ostile, perché non ingaggiare delle guide locali, come in tutte le spedizioni? E ancor di più, durante le missioni di ricerca, perché non rivolgersi a chi conosce veramente il territorio? La risposta sta nella profonda arroganza che ha caratterizzato per secoli le relazioni tra gli europei e le popolazioni indigene dei territori da esplorare. Per gli ufficiali inglesi del XIX secolo, affidarsi alle conoscenze di quelli che loro consideravano “primitivi” e “selvaggi” sarebbe stato inaccettabile, e questo pregiudizio è rimasto spesso in eredità fino ad oggi. Se aggiungiamo che per buona parte delle tribù della zona il riferimento ai punti cardinali è leggermente diverso da quello occidentale, (il loro nord è per noi nord-est) non sorprende la difficoltà nel prendere in considerazione l’aiuto della popolazione locale.

La chiave dei ritrovamenti si trova nell’interpretazione delle fonti orali indigene – anche perché tutto ciò che abbiamo di scritto è un unico documento, il messaggio trovato a Victory Point[2].

Per tutti gli inuit che per più di un secolo hanno tramandato le storie del loro popolo, i marinai di Franklin erano l’ennesimo gruppo di anonimi stranieri rimasti vittime di un ambiente in cui non sapevano sopravvivere, e nulla più. Louie Kamooak è stato il primo che per la prima volta ha pensato di mettere in relazione la propria storia tribale con quanto appreso su Franklin dal sistema d’istruzione canadese. Con un lunghissimo lavoro di ricostruzione e selezione delle fonti (perché la trasmissione orale della memoria è un terreno alquanto scivoloso) ha permesso finalmente di indirizzare sul luogo giusto le ricerche dei relitti.

Pessimi mezzi, disastrosi risultati

Nonostante quasi trent’anni di spedizioni in cui i partecipanti si erano salvati solo grazie all’aiuto degli inuit (con l’eccezione di quella guidata dal capitano Parry), la Marina inglese continuò a fare cieco affidamento sui mezzi che il moderno XIX secolo poteva offrire, senza dubbio di migliore efficacia e più dignitosi. Nulla di più errato.

Nell’equipaggiamento degli ufficiali c’era un discreto numero di pellicce, ma la maggior parte dei marinai affrontò le regioni polari munito della sola divisa d’ordinanza, in versione invernale: camicie e pantaloni di tela, stivali di cuoio rigido, maglioni e guanti di lana in quantità. In un ambiente così estremo garantivano termoregolazione pari a zero, ma adottare la praticità degli abiti inuit, fatti di pellicce, era fuori discussione.

Anche le navi con lo scafo profondo e rinforzato si rivelarono un’arma a doppio taglio. Arrivati alla fine dell’estate artica, invece di resistere alla morsa dei ghiacci facendosi inglobare e trasportare, si ritrovarono stritolate e immobili. A quel punto le provviste di carbone, che servivano ad alimentare l’ormai inutile motore a vapore e i sistemi di riscaldamento e di desalinizzazione, sarebbero durate troppo poco per garantire un ambiente vivibile fino ad un ipotetico arrivo dei soccorsi. Per sfruttare il movimento dei ghiacci senza restarne vittima sarebbe servita un’imbarcazione di tipo completamente diverso: piccola, leggera, di minore pescaggio e con la curva dello scafo pensata apposta per assecondarne la spinta. Qualcosa di simile alle canoe inuit, quindi, oppure come la nave che usò Roald Amundsen per percorrere finalmente il Passaggio a Nord Ovest all’inizio del Novecento.

La traversata di Amundsen

Attrezzato con una nave ristrutturata apposta per assecondare il movimento dei ghiacci (il Gjøa un ex peschereccio), e un equipaggio di appena sei persone, il norvegese Roald Amundsen fu il primo a compiere l’impresa. Bloccato dal ghiaccio per due inverni a King William Island, imparò dagli inuit a costruire e guidare slitte trainate da cani, vestirsi di pelli, cacciare e usare al meglio le provviste. Partito nel 1903 dalla Norvegia, attraccò in Alaska nel 1906.

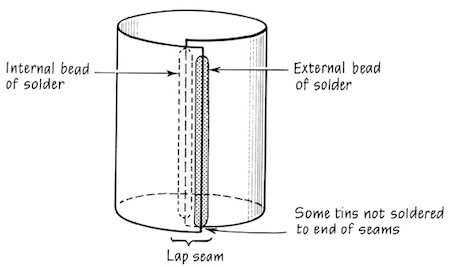

Il contributo fondamentale alla catastrofe lo diedero però le provviste. La tecnica di inscatolamento dei cibi dell’epoca prevedeva l’utilizzo di altre temperature per sterilizzare i barattoli, finendo così per distruggere la vitamina C (l’acido ascorbico) presente negli alimenti. Si conservava però il “grado di acidità”, che allora si pensava, erroneamente, fosse sufficiente a prevenire la malattia più temuta dai marinai: lo scorbuto. Per di più il fornitore che si aggiudicò l’appalto, la ditta Goldner’s, consegnò i barattoli saldati così male che il piombo usato per sigillarli entrò a contatto contatto con il cibo, avvelenandolo. La spedizione si trovò così equipaggiata con provviste secche tradizionali, inutili contro lo scorbuto, una quantità immensa di cibo in scatola in gran parte avvelenato, e niente cibo fresco. Procurarsene a sufficienza sarebbe stato quasi impossibile: nessuno dei marinai conosceva le tecniche adatte alla caccia nell’artico, ma se anche avessero cacciato con successo, era l’ambiente a non poter fornire prede sufficienti per sfamare un centinaio di persone tutte assieme.

Avrebbero dovuto anche mangiare nella maniera giusta per sopravvivere in un ambiente così estremo, ma avrebbe significato comportarsi come selvaggi, ed era inammissibile.

L’esperienza dei decenni precedenti aveva reso chiaro come fosse essenziale avere a disposizione alimenti molto calorici e facili da conservare, come il pemmican (un misto di frutta secca e carne secca, impastato con grasso animale a formare delle gallette), perché il corpo umano in un clima simile consuma moltissime calorie solo per mantenere la temperatura corporea vitale. Nessuno era disposto però ad alimentarsi come gli inuit, consumando prima il grasso delle prede, poi i fluidi corporei e il midollo, e da ultimo la carne, facendola frollare; senza altre risorse che quelle fornite dal territorio, nell’artico è l’unico modo per assimilare tutti i nutrienti necessari.

Infine, se potevano accorgersi del cibo contaminato e gettare i barattoli, non avrebbero mai pensato di diffidare delle tubature. L’innovativo impianto di desalinizzazione forniva acqua fresca e più “potabile” di quella conservata nei barili, ma faceva passare l’acqua all’interno tubi di piombo, avvelenando in modo invisibile l’equipaggio sin dai primi giorni di navigazione.

Una serie di sfortunati eventi

Tutte le precedenti spedizioni di ricerca del Passaggio a Nord Ovest avevano subito gli stessi problemi di salute e di equipaggiamento, ma pur con numerose vittime erano riuscite a tornare indietro. Perché i marinai dell’Erebus e della Terror non ci riuscirono?

La Marina britannica aveva cominciato ad allestire missioni esplorative nell’Artico a partire dal 1817, quando per la prima volta dopo secoli si erano aperte vie navigabili attorno alla Groenlandia, ed il sogno del Passaggio a Nord Ovest sembrava finalmente realizzabile.

Pur essendo consapevoli delle insidie delle banchise polari, con i loro cambiamenti imprevedibili, non avrebbero potuto prevedere il tiro mancino giocato dal clima: per tre estati di fila il ghiaccio non si sciolse. Il disgelo estivo si era sempre verificato puntualmente, tranne che nel 1845-48, gli anni con le estati più fredde del secolo. Senza nemmeno un breve periodo in cui allentare la morsa del ghiaccio sullo scafo, le navi finirono completamente stritolate.

Per cercare di raggiungere una via d’acqua libera dovevano trascinare le scialuppe di salvataggio su slitte di legno massiccio, per un peso di più di 600 kg; ma l’artico è un ambiente tutt’altro che statico, in cui il paesaggio si modifica con grande facilità a causa dello spostamento delle masse di ghiaccio. La pressione a cui sono sottoposte può provocare la rapida comparsa di grosse creste o di crepacci, che non solo rendono i percorsi improvvisamente inagibili, ma contribuiscono alla perdita dell’orientamento. Deboli e storditi dalla malnutrizione, dallo scorbuto e dal gelo, in condizioni simili diventava impossibile superare gli ostacoli sul territorio.

Arrivati all’estate 1848, era ormai inutile cercare aiuto in qualsiasi direzione: nessuno di loro sapeva cacciare senza armi da fuoco, costruire un igloo o costruire una canoa – nessuno sapeva come sopravvivere.

Tutto ciò che sappiamo sulla spedizione perduta di Franklin è in gran parte frutto di ipotesi, perché i dati concreti a nostra disposizione sono veramente pochi. Molti dei reperti trovati dagli esploratori del XIX secolo ormai è distrutta dalle intemperie, o nel corso di pochi anni è stata saccheggiata, lasciando solo le testimonianze. Alcuni oggetti, come stoviglie, posate, e piccoli effetti personali sono stati conservati dagli inuit, o riportati in patria; pur avendo identificato i relitti delle navi, per ora le temperature estreme in cui si trovano le rendono accessibili solo alle telecamere subacquee.

Ciò da cui possiamo trarre le informazioni più preziose, nonostante siano passati quasi due secoli, sono i pochi resti umani identificati: le salme dei tre marinai sepolti a Beechey Island, e le ossa rinvenute a Starvation Cove.

Un plumbeo comprimario

La rilevanza dell’avvelenamento da piombo ha avuto alterne vicende nel corso dei decenni e delle ricerche sulla spedizione Franklin. Altre spedizioni artiche della stessa epoca furono piagate da questo tipo di intossicazione. La quantità di piombo visibile nelle saldature delle scatolette, la spudorata grossolanità del lavoro, e le denunce ricevute dal produttore già all’epoca, lo rendevano un candidato perfetto. Come mezzo di controllo furono usati i resti di sudditi britannici dello stesso periodo rimasti per tutta la vita in Europa, dove comunque il contatto con il piombo era molto diffuso. La quantità di piombo rilevato nelle ossa trovate a Starvation Cove era talmente elevata da confermare l’intossicazione, così come si vedeva dalle analisi delle salme di Beechey Island ma non per questo si trattava della causa determinante del disastro, al contrario di quanto teorizzato negli anni ’80 da Owen Beattie.

All’inizio degli anni Ottanta una squadra di ricercatori guidata da Owen Beattie, antropologo forense dell’Università di Alberta (Canada) ha riesumato i corpi di John Torrington, William Braine e John Hartnell. Perfettamente conservati nel ghiaccio, grazie all’analisi dei tessuti molli hanno permesso di trarre informazioni fondamentali sulle condizioni dell’equipaggio nei primi mesi di navigazione, oltre a tutto ciò che abbiamo potuto ricavare dalle sepolture e dai corredi funebri – dall’autopsia condotta dal medico della nave, alle dediche incise dai compagni sul coperchio della bara.

Le ricerche a Starvation Cove hanno fornito le prove definitive a conferma dei racconti di cannibalismo: Beattie e il suo team raccolsero prevalentemente ossa lunghe e crani, tutti con evidenti segni di coltello che indicano recisione dell’arto e rimozione del tessuto muscolare. Tutti appartenenti a uomini, provenienti dalla Gran Bretagna, e databili con una certa sicurezza attorno alla metà del XIX secolo. Trovati attorno ai resti di un accampamento e assieme a reperti con stampigliati su i nomi delle navi, sono molto ragionevolmente gli ultimi brandelli dei marinai di Franklin.

Combinando i dati biologici con l’analisi delle scatolette incriminate, e con quanto risulta dai documenti di costruzione delle navi, possiamo tracciare un quadro abbastanza plausibile delle condizioni che hanno portato al disastro. Alla base di tutto c’è la malnutrizione: scorbuto, gravissime carenze di rame e zinco, e con una certa diffusione anche avvelenamento da botulino; il tutto coronato da una severa intossicazione da piombo.

Solo del cibo fresco avrebbe potuto salvarli, ma non quello che potevano procurarsi da soli: mangiando i corpi dei compagni, malati come loro, continuarono ad avvelenarsi. Ancora una volta, avrebbero dovuto fare come gli inuit, ma era troppo tardi.

Note:

- In realtà le tombe sull’isola sono quattro: tre sono dei marinai di Franklin, e la quarta è la sepoltura di uno dei marinai della missione di ricerca del 1850, deceduto durante il viaggio.

- Lungo il suo percorso di ricerca, che lo portò anche a Montreal Island (Penisola di Adelaide, a sud di Starvation Cove), McClintock trovò altri resti umani, e un quaderno, attribuito a Herry Peglar, ufficiale della Terror, in cui ci sono le grafie di due persone diverse. Si tratta di frammentate espressioni di delirio per lo più scritte al contrario e con le maiuscole al termine delle parole.

Bibliografia

- Beattie, J. Geiger, Frozen in time – The fate of the Franklin expedition, Bloomsbury Publishing Ltd, 1987 (ediz. 2014)

- Watson, Ice Ghosts – the epic hunt for the lost Franklin expedition, Blackstone Pub, 2017

- Horowitz, Polar Poisons: Did botulism doom the Franklin expedition?, Journal of toxicology. Clinical toxicology, Oregon Health and Science University,February 2003

- Battersby, Identification of the probable source of the lead poisoning observed in members of the Franklin expedition, Journal of the Hakluyt Society, 2008

- Fleming, I ragazzi di Barrow, Adelphi, 2016

- Atwood, Strange Things – the malevolent North in Canadian literature, Hachette UK, 2009

Conoscevo la storia , ma rileggerla è sempre impressionante .

Negli anni 70 il gruppo folk-rock Pentangle incise la canzone “Lord Franklin” riprendendo un traditional del 1850 .