Cesare Lombroso e le bici delinquenti

Giandujotto scettico n° 78 di Sofia Lincos e Giuseppe Stilo (17/12/2020)

Nessuno […] dei nuovi congegni moderni ha assunto la straordinaria importanza del biciclo, sia come causa che come stromento del crimine; e a tal punto che se una volta si pretendeva (invero con un po’ di esagerazione) di trovare nella donna il movente di ogni delitto virile nel troppo celebrato: – Cherchez la femme, – si potrebbe con minor forse esagerazione sentenziare ora: – Cercate il biciclo – in gran parte dei furti e delle grassazioni dei giovani, sopratutto della buona società, almeno in Italia.

A parlare è Cesare Lombroso, in un saggio pubblicato su una rivista illustre quale la Nuova Antologia nel 1900 (vol. 170), e poi rielaborato e lievemente ampliato come parte del volume I delitti vecchi e nuovi (Bocca, Torino, 1902).

Abitava nel cuore di Torino, all’epoca, Cesare Lombroso. Nel 1876 aveva vinto il concorso alla cattedra di Medicina legale all’Università, era sposato con Nina De Benedetti e aveva cinque figli. Due, Paola e Gina, ne pubblicarono nel 1906 una biografia, Cesare Lombroso: appunti sulla vita. E qui, come ci ha segnalato l’archivista Elisa Tealdi (che di Lombroso ha contribuito a riordinare le carte), viene descritto quello che fu il probabile, primo incontro-scontro tra lo psichiatra e le biciclette:

A sessant’anni [dunque intorno al 1895, NdA] ha voluto incominciare ad andare in bicicletta e andava impavidamente traversando i viali proprio nell’ora del corso delle carrozze, finché una volta andò sotto una carrozza e fu miracolo se ne uscì incolume.

Forse fu questo l’episodio che innescò in lui l’impressione che il ciclismo fosse, sotto sotto, qualcosa di pericoloso, di più adatto all’audacia dei delinquenti che agli uomini comuni. Poteva essere, insomma, un mezzo che induceva alla criminalità, agevolava le fughe, diventava oggetto di furto e poteva spingere i più influenzabili fino all’omicidio. Non male, vero?

Già, la bicicletta… Era una novità quando Lombroso scriveva, agli albori del Novecento. Inventata nel secolo precedente, subì diversi miglioramenti ed evoluzioni, ma rimase quasi una curiosità fino al 1886, quando si trasformò nella più pratica “bici di sicurezza”. Da allora, diventò rapidamente un fenomeno di massa, una vera mania.

Eppure, la bicicletta non entrò nelle nostre vite salutata e festeggiata come il mezzo di locomozione del Ventesimo secolo. No, ci entrò a fatica, da un lato inforcata dagli ottimisti che vedevano nella moda appena arrivata le avvisaglie di un futuro veloce, dall’altra disapprovata e osteggiata da una schiera di contestatori anche di alta cultura. Fra le critiche, due spiccavano su tutte: il rischio che potesse creare sconvolgimenti sociali (venendo impiegata, ad esempio, da criminali e donne in fuga dai mariti), e quello della sua innaturalità (l’idea, cioè, che quel mezzo strano creasse veri e propri problemi fisici agli utilizzatori).

Ma più di tutto spaventava il binomio bicicletta-donna. Stare a cavalcioni di una sella non era certo un’attività femminea. Le cicliste erano costrette a indossare pantaloni o altre vesti mascolinizzanti. L’attività fisica eccessiva poteva danneggiare i loro fragili corpi, arrossarne le gote, rendere affannoso il respiro. Insomma, c’era anche una questione di decoro, per molti benpensanti. E forse non stupisce che a farne le spese, oltre alle donne, fu un’altra categoria di persone: i preti cattolici. Alla fine di agosto del 1896, scrisse Le Figaro, il cardinale di Parigi ammonì alcuni sacerdoti “biciclettisti”: considerato anche l’uso delle sottane, le due ruote non solo li avrebbero esposti a pericoli per l’incolumità, ma pure al ridicolo da parte dei fedeli (La Stampa, 1° settembre 1896).

Il ruolo della bicicletta nella storia dell’emancipazione delle donne, comunque, è ben documentato dagli storici sociali. Ed è proprio a questo riguardo che la paura per le bici trascese in qualcos’altro e finì per assumere i caratteri della pseudoscienza: alcuni medici arrivarono a dichiarare che, a loro parere, i sellini avrebbero potuto istigare le donne alla masturbazione, rendendole ninfomani o sterili. In questi casi, naturalmente, la medicina si intrecciava alla perfezione con i timori per il piacere femminile, nei confronti dei quali, come avverrà sovente nell’immaginario del XX secolo, l’erotizzazione della tecnica (pensiamo alla storia controversa del vibratore) assumerà il ruolo di cartina di tornasole.

Negli Stati Uniti venne coniato il termine bicycle face (la “faccia da bicicletta”), poi ripreso dal Literary Digest nel 1895, per indicare un volto contratto, arrossato o eccessivamente pallido assunto dalle cicliste in seguito allo sforzo della pedalata – una cosa che qualsiasi donna avrebbe dovuto evitare. Anche perché – riferivano alcuni giornali d’oltreoceano – la faccia da bicicletta poteva rivelarsi permanente.

Queste critiche giunsero in tutto il mondo man mano che il nuovo mezzo si diffondeva. Per gli Stati Uniti, i folkloristi sono arrivati a parlare di un vero e proprio bicycle panic, un clima da “panico morale” creatosi tra il 1890 e il 1900. In questo clima di forte attenzione per l’argomento, i giornali pubblicavano continuamente notizie di incidenti, imprese spericolate, furti di mezzi, cadute, scontri. In Italia, Il Resto del Carlino del 4 giugno 1893 non esitò a etichettare i ciclisti come “imbecilli su due ruote”.

Alcuni quotidiani tenevano persino una rubrica intitolata “Disgrazie del ciclismo”. E il dibattito sulla stampa colta assunse anche da noi caratteri paradossali: e se il continuo pigiare sui pedali inducesse davvero un “vizio di mente”, alla base dei numerosi incidenti? Contro questa ipotesi, entrò in campo Olindo Guerrini (1845-1916), poeta scapigliato popolarissimo all’epoca. Per dimostrare che i ciclisti non perdevano il ben dell’intelletto, a Bologna, si lanciò in un curioso esperimento già in odore di futurismo: comporre un sonetto mentre viaggiava in bici, pedalando a più non posso. Ci riuscì, e la cosa non mancò di generare dibattiti.

…E in Piemonte, invece?

Premettiamo una cosa: la nostra regione ha una storia ciclistica di tutto rispetto. Secondo Stefano Pivato (Storia sociale della della bicicletta, il Mulino, 2019), il primo velocipede giunse in Piemonte nel 1867, ad opera di un industriale della birra, Carlo Michel. Vista l’invenzione all’Esposizione Internazionale di Parigi, l’imprenditore ne acquistò un modello e se lo portò ad Alessandria, dove si diede alle prime pedalate tra lo stupore e la curiosità della gente.

Più tardi, il 25 maggio 1876, la capitale sabauda ebbe modo di ospitare il traguardo di una delle più antiche corse ciclistiche (forse la prima nel senso moderno del termine), la Milano-Torino. All’arrivo, in zona Barriera di Milano, una folla di diecimila persone accolse i “velocipedisti” giunti dalla Lombardia (La Stampa, 26 maggio 1876). L’uso di massa, però, arrivò solo con il tempo, tanto che Lombroso, parlandone, definiva il biciclo uno “strumento nuovo, entrato da poco (almeno in Italia) nelle abitudini sociali”

Seguire le sue argomentazioni è interessante: ci dà la misura dell’ambiguità di sentimenti che provava – lui, ma forse anche molti altri suoi contemporanei – verso quel nuovo mezzo.

Lombroso partiva da quella che per lui era una verità autoevidente: ogni invenzione tecnologica poteva provocare fenomeni di pazzia o di criminalità. Non avevano, forse, i congegni elettromagnetici sostituito le possessioni diaboliche nei deliri persecutori di alcuni paranoici? E i criminali, non erano stati forse i primi a sfruttare il cloroformio per perpetrare i loro delitti, o le ferrovie per portare a termine le loro rapine? E dunque, anche il biciclo, una volta sbarcato in Italia, aveva subito stuzzicato le fantasie dei malviventi. Anzi, le aveva stuzzicate ancora di più di altre invenzioni, secondo lui, e ne elencava le ragioni:

Ciò può spiegarsi per molti modi: Per la enorme diffusione di questo meccanismo, non solo come mezzo di trasporto e di sollazzo, ma anche come amminicolo di guadagno nei record e nelle rivendite; come occasione di maggiori rapporti ed attriti fra gli uomini, il che ho dimostrato nel mio Uomo delinquente accrescere sempre il delitto, tanto più quando tali rapporti si fanno maggiori proprio precisamente in quella età, dai 15 ai 25 anni, che ha il massimo della tendenza criminosa: e fra gli sfaccendati, e fra gli uomini esageratamente agili che io ho anche da tempo addietro dimostrato essere più propensi ai delitti.

Insomma, la bici era un oggetto prezioso, semplice da rubare e da rivendere. Uomini senza troppi quattrini, che desideravano il must del momento, potevano arrivare fino al furto, alla grassazione, all’omicidio. A rischio erano, per lui, soprattutto i giovani, che si trovavano più a loro agio con la novità (perché non hanno, scrive, “quella esitazione, quel ribrezzo che hanno gli uomini medi e specialmente le donne per uno strumento nuovo”).

A riprova, ecco la vicenda di due fratelli torinesi, così riassunta da Lombroso:

Così io ho veduto a Torino due fratelli giovanissimi, di buona famiglia, frequentatori però di cattive compagnie, precoci in amore e nell’uso del vino, divenire ladri appena passata la pubertà, per causa del biciclo. Uno di loro nella speranza di diventar un grande ciclista, essendo già abile ginnasta, stimola, a 15 anni, due amici a scassinare un magazzino di bicicli; ed è colto con essi sul fatto: e da allora in poi, finge mutismo ostinato, rifiuta il cibo, lacera ogni veste, sicché riesce a farsi prosciogliere.

Il fratello suo pure giovanissimo, di 16 anni, biondo, con anomalie craniane singolari, avidissimo anch’egli di possedere una bicicletta, essendo meccanico in un’officina, aspetta che entrino parecchi bicicli nel suo magazzino e ne consegna uno a un amico perché lo sottragga per suo conto, coll’idea di adoperarlo per qualche tempo e poi restituirlo; ma il giorno della restituzione non veniva mai, ed egli fu arrestato; anch’egli in carcere ebbe degli accessi maniaci durante uno dei quali si gettò dall’alto di due piani rompendosi un braccio: escito dal carcere infermava e moriva di tisi.

Ma i delitti legati al mezzo infernale erano molteplici: c’era lo studente ginnasiale di 16 anni che, “avendo precoce sensualità”, prendeva in affitto una bici e non la restituiva; seguiva la vicenda di un 22enne che, avendone bisogno per un lavoro, ne sottraeva una; fino al caso più grave, quello di “Enrico Go…”, che il 15 luglio 1895 si introduceva in un’abitazione per rubare i soldi che gli servivano ad acquistare un biciclo e uccideva il padrone di casa che si era svegliato. Delitto, commenta Lombroso, avvenuto “per causa della vanità morbosa acuita evidentemente dalla moda del biciclo”.

Ma l’elenco era lungo, e includeva i crimini più lievi (quelli commessi da coloro che, “sfogata la bramosia del biciclo”, si pentivano e restituivano il maltolto) e quelli più gravi (criminali che arrivavano a rubare anche 70 o 80 bici, magari riunendosi in bande e sostituendone alcuni pezzi per non farle riconoscere). Lombroso si spinse fino a tratteggiare un identikit di questi ladri: “giovanissimi, agilissimi, appassionati ciclisti e della cosiddetta buona società, specialmente militari ed ex militari, meccanici, artisti o studenti”.

Poi Lombroso esaminava un’altra tipologia di delitti, quelli in cui la bicicletta non era oggetto del furto, ma il mezzo di locomozione del delinquente: e anche qui gli esempi erano innumerevoli. Ma a noi interessano di più quelli che lui chiamava “crimini minori”, perché ci danno uno spaccato gustosissimo della vita dell’epoca:

In un paese crivellato da tasse come l’Italia, è naturale che anche questo strumento ne sia colpito coll’accompagnamento delle noie che sono sempre da noi aggiunte quale buona derrata ai pagamenti: e tale è appunto l’applicazione di un bollo speciale che si imprime sulla bicicletta con un anello metallico al momento del versamento della tassa e senza cui non ne è permessa la circolazione.

Ma ecco che un forestiero entra da paesi più felici dove non si sogna di tassare, bollare ogni cosa; egli non ha lo sciagurato anello né il bollo; e vien subito multato e ben inteso arrestato se s’impenna a rifiutarvisi. Ma non basta: qualche volta un ciclista, cadendo, schiaccia il bollo, e la guardia municipale, zelante più che intelligente, incaricata di queste tasse, trova che vi ha tentativo di guasto al bollo, di falso, ecc. e non solo vi sequestra il biciclo, ma vi inizia un processo.

Altri “crimini minori” legati alle biciclette erano, ad esempio, lo spargimento di chiodi e puntine sulle strade per forare le gomme, le truffe degli individui che si facevano investire apposta per riscuotere gli indennizzi, gli scontri con i carrettieri. Erano, questi, i “crimini d’occasione del biciclo”, secondo la definizione di Lombroso: commessi, cioè, non da delinquenti nati, ma che “non sarebbero mai stati commessi se non fossero comparsi, da una parte questo strumento, dall’altra alcune speciali disposizioni di legge”.

Eppure, Lombroso rimaneva, in fondo in fondo, un positivista, e non poteva non vedere nel nuovo mezzo anche qualche potenzialità: la possibilità, ad esempio, di diminuire l’isolamento dei piccoli centri, mettere “la campagna a pochi minuti di distanza dalle abitazioni e dalle capitali”, favorire i partiti politici più evoluti. Tra le applicazioni positive del biciclo, lo psichiatra torinese citava il tandem per ciechi utilizzato dal Reale Collegio di Upper Norwood, a Londra, che permetteva a quegli infelici, guidati da un vedente, di “godere l’aria aperta ed il moto”. Oppure,

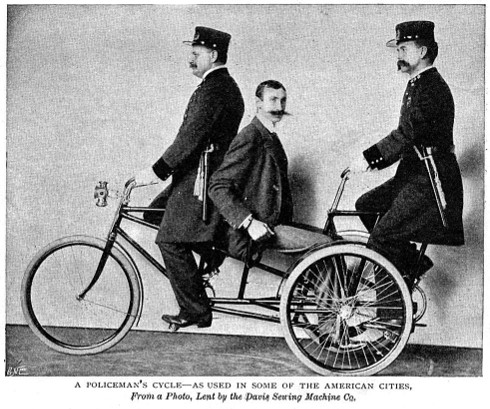

il tandem usato dallo Stato dell’Ohio specialmente ad Alaeton [probabilmente Dayton, NdA] per trasportare criminali; i due sedili estremi sono occupati da policemens [sic], mentre l’arrestato è nel mezzo, coi piedi e mani legati così da impedirne la fuga e i movimenti.

Ecco un’immagine del tandem, pubblicata nel 1899 dallo Strand Magazine.

Sul piano della fisiologia, tuttavia, Lombroso non si accodava ad altri medici suoi colleghi che del ciclismo dicevano peste e corna: per lui si trattava di uno “strumento che sprona all’esercizio motorio”, che poteva distrarre gli uomini dall’alcolismo e dar loro un’eccitazione psichica più sana di quella dei liquori. “E siccome l’uomo è tanto più buono quanto più è sano”, gli sembrava chiaro, questo avrebbe anche diminuito alcune forme di criminalità. Così concludeva:

Certo io come alienista ho veduto forme gravissime di nevrastenie e melanconie mitigarsi sotto questo meraviglioso strumento. E se una satira arguta ha voluto mostrarci il cicloanthropos dell’avvenire come curvo, colle braccia atrofiche, e la schiena gibbosa, io amo invece poter dire che il cicloanthropos del secolo ventesimo soffrirà meno di nervi, sarà più robusto di muscoli dell’uomo del secolo ora trascorso. E così certamente per uno o due mali che il biciclo ci provoca, saranno dieci i beni che ci recherà in dono.

Nel saggio del 1902, Lombroso accentuò ancora di più questa conclusione, aggiungendo altri esempi di malattie migliorabili con l’uso della bicicletta (spesso, sulla scorta di altri autorevoli pareri medici) e arrivando ad affermare che “nessuno dei frutti del progresso può esser mai ripudiato, anche se alla prime paresse venefico”.

Certo è che in quegli anni la posizione di Lombroso, preoccupato per gli “abusi” della bicicletta trovò eco nel pubblico. Negli epistolari dello scienziato, ordinati dall’Università di Torino, si trova una curiosa lettera indirizzatagli il 17 giugno 1900 da un edicolante di Torino, Giacomo Del Santo. Questo, quasi disperato, gli chiedeva come fare con il figlio diciassettenne, “ossessionato” dall’idea di possedere una bicicletta. Temeva che, per potersela assicurare, potesse rubarne una o commettere altri reati: aveva persino smesso di lavorare. Ci manca però l’eventuale risposta di Lombroso.

In fin dei conti, comunque, Lombroso non cadde nella trappola dell’adesione totale allo spirito dei tempi. Certo alcune delle sue affermazioni ora ci fanno sorridere, ma è sbagliato – come fanno molti siti e articoli sul web – annoverarlo tra gli strenui avversari del biciclo. Il progresso gli piaceva, e pur vedendone i rischi (che, nella sua visione del mondo, avevano il sapore dell’ineluttabilità) non fece proprie le idee più estreme sul mezzo a due ruote, come quello secondo cui i ciclisti (e ancor più le cicliste!) potessero assumere una facies velocipedaria permanente, o quella per cui il suo impiego avrebbe indotto le donne a un ingiustificabile piacere. Che parte delle sue paure siano nate, forse, con l’impatto fra la sua bicicletta e una carrozza in uno dei viali della Torino umbertina, comunque, è per noi motivo di diletto e di riflessione.

Foto di Igor Ovsyannykov da Pixabay