Gli anagrammi di Aldo Moro (e quelli di Galileo)

Il 26 aprile Repubblica, nella sua edizione online, ha pubblicato un’ipotesi piuttosto controversa sulla prigionia di Aldo Moro. Lo spunto arriva da un libro appena pubblicato, L’urlo di Moro. Autenticità e intelligenza politica nelle lettere dalla prigione (Rubbettino, 2022), a firma di Carlo Gaudio, direttore del dipartimento universitario di Scienze cardiovascolari dell’Università di Roma – La Sapienza. Vediamo di cosa si tratta.

Gli anagrammi nelle lettere di Moro

La teoria, in soldoni, è questa: mentre era nelle mani delle Brigate Rosse, nella primavera del 1978, Moro cercò di comunicare alla polizia e al mondo l’indirizzo dell’appartamento in cui era tenuto prigioniero, tramite le lettere che gli era stato permesso di scrivere. Spiega Repubblica:

Il gioco di Carlo Gaudio, però, ci dona una rivelazione: Moro conosceva l’indirizzo della sua prigione – l’appartamento di via Montalcini al numero 8, interno 1 – e cercò di divulgarlo. Ne è prova l’inciso più celebre di tutto il suo epistolario, contenuto in una lettera a Cossiga recapitata il 29 marzo 1978: “Che io mi trovo sotto un dominio pieno ed incontrollato”. Suona così, difatti, l’anagramma della frase: “E io so che mi trovo dentro il p.o uno di Montalcini n.o otto”.

Non è l’unico presunto anagramma “scoperto” dall’autore. Un altro sarebbe stato nascosto nella frase “Io poso gli occhi dove tu sai e vorrei che non dovesse mai finire” (lettera alla moglie Eleonora, 5 aprile), che anagrammata diventa “O forse che io dovevo essere chiuso prigione di via Montalcini”.

Tre dubbi “enigmistici”

Già dalle premesse la teoria poggia su alcuni assunti tutti da dimostrare. Il più evidente è il fatto che Moro sapesse dove era stato condotto. Il matematico e divulgatore Maurizio Codogno ha osservato, a questo proposito:

Non che ci sia qualcosa di male nel pensare che Moro abbia cercato di inviare messaggi in codice. Peccato però che dovremmo immaginare che sapesse dove si trovava (evidentemente si era guardato in giro mentre lo portavano nel primo covo, oppure qualche brigatista si è lasciato scappare un “certo che un covo come questo di via Montalcini 8 fa proprio schifo”…).

Ironia a parte, esistono tre obiezioni che, da appassionata di enigmistica, mi sembra di poter avanzare.

1) Non c’è nulla, nelle 68 lettere scritte da Moro durante la prigionia, che alluda agli anagrammi, o che metta in evidenza le frasi scelte da Gaudio come portatrici di un significato particolare. Quando gli autori di cryptic clues (una particolare forma di cruciverba enigmistico, molto in voga in Inghilterra) vogliono nascondere la soluzione in questo modo, cercano comunque di dare al lettore un indizio, qualcosa che indichi che lì dentro un anagramma da cercare c’è davvero (di solito si tratta di parole chiave come “mescolato”, “in disordine”, o altri un po’ più criptici). La Repubblica afferma che le frasi “rivelatrici” di Aldo Moro sono quelle introdotte da un io che “assume valore segnaletico”. Ma – a parte il fatto che la prima frase scelta da Gaudio non inizia affatto per “io” – di incisi, sentenze, parentesi di questo tipo ce ne sono parecchi nelle lettere (“che io ovviamente rispetto”, “io sono chiamato a pagare con conseguenze che non è difficile immaginare”, “io forse non sarei qui”, “io lo dico chiaro”…). Moro si aspettava davvero che tutte le frasi del suo epistolario sarebbero state anagrammate alla ricerca di indizi? Se veramente avesse voluto nascondere un anagramma, non avrebbe cercato in qualche modo di evidenziare quelle frasi tramite un segno grafico, uno svolazzo, un indizio che indicasse che quelle parole erano più importanti di altre? O magari – come suggerisce Codogno – con un’espressione che sua moglie avrebbe immediatamente trovato strana, tipo un vezzeggiativo sbagliato?

2) Un fatto evidente a chiunque in vita sua abbia mai provato a fare un anagramma è che, aumentando le lettere a disposizione, le possibili soluzioni si moltiplicano. Per questo, se si vuole che qualcuno risolva l’enigma, occorre partire dal minor numero di parole possibili. “Via Montalcini otto” potrebbe essere un buon punto di partenza. “E io so che mi trovo dentro il p.o uno di Montalcini n.o otto” è un punto di partenza pessimo; tanto più per l’assenza di “via”, e per quelle abbreviazioni non ovvie come p.o e n.o (piano, numero). Perché aggiungere parole inutili come “e io so che” all’inizio di tutto? Non davano informazioni aggiuntive, rendevano solo la soluzione più difficile da trovare.

3) Le frasi scelte da Gaudio sono obiettivamente molto lunghe. Con così tante lettere a disposizione, si può trovare praticamente qualsiasi cosa. Per esempio, chi ci dice che Moro non stesse cercando di comunicare che si trovava in un altro luogo, che so, via Lecce, e di avere un piano di fuga? Anagrammando la prima frase individuata da Gaudio si scopre, infatti “Sos. Mi trovo chiuso in prigione in via Lecce. Ho idee. Forse evado”. È solo un esempio, e ho scelto volutamente una via che non ha nulla a che fare con la storia del sequestro. Ma dovrebbe far intuire che le possibilità combinatorie sono altissime: anagrammando le frasi scelte non si trova un’unica soluzione, se ne trovano centinaia. Questo Moro doveva saperlo. Perché allora codificare il luogo della sua prigionia in frasi così lunghe, arzigogolate, senza fornire nessun altro indizio ai possibili solutori? Non sarebbe stato meglio usare frasi brevi, o altri sistemi (ad esempio un acrostico)?

Gli anagrammi scientifici del Seicento

Sull’ultimo punto c’è una vicenda che mi è subito tornata in mente e che fa ormai parte del folklore enigmistico (tanto che, vedo, è venuta in mente anche a Codogno leggendo l’articolo de La Repubblica). È la storia degli anagrammi di Galileo.

Facciamo un salto sino al Diciassettesimo secolo. All’epoca era difficile proteggere un’idea innovativa a cui si stava lavorando: se la si annunciava troppo presto, senza le verifiche necessarie, ci si esponeva a possibili errori; se si aspettava troppo, si rischiava di essere giocati sul tempo da un concorrente. Così, alcuni scienziati ricorrevano agli anagrammi: si mandava la propria scoperta a un collega codificandola in questo modo. Se un altro studioso saltava fuori con la stessa idea, si mostrava che la soluzione diceva esattamente quello e si poteva far valere una sorta di “primogenitura” sulla scoperta.

Fu un metodo usato da molti grandi della scienza. Quando Robert Hooke, nel 1676, scoprì la legge che porta il suo nome, preferì inizialmente nasconderla in un anagramma: ceiiinossssttuv. La soluzione era la frase in latino ut tensio sic vis (tale la tensione, così la forza). Anche l’astronomo Christian Huygens, che nel 1655 osservò gli anelli di Saturno, nascose per un po’ la scoperta nella frase: aaaaaaa ccccc d eeeee g h iiiiiii llll mm nnnnnnnnn oooo pp q rr s ttttt uuuu. Rimettendo a posto le lettere, voleva dire: anulo cingitur tenui, nusquam cohaerente, ad eclipticam inclinato (un tenue anello lo circonda, senza toccarlo, inclinato sull’eclittica).

Due anagrammi di Galileo

Anche Galileo adottò questo sistema. Il 30 luglio 1610 scrisse al politico fiorentino Belisario Vinta di avere scoperto una “stravagantissima meraviglia” che per il momento preferiva tener nascosta in un anagramma:

SMAISMRMILMEPOETALEUMIBUNENUGTTAUIRAS

Galileo intendeva dire che altissimum planetam tergeminum observavi (ho osservato che il pianeta più alto è triplo). In altri termini: aveva scoperto che Saturno non era un blocco unico, ma sembrava composto di tre parti distinte, il corpo principale e due satelliti. Oggi lo sappiamo, le cose non stanno così: si trattava probabilmente di un errore dovuto all’aberrazione del telescopio e agli anelli del pianeta (la scoperta di Huygens arriverà solo 45 anni dopo). Galileo voleva avere il tempo per capire meglio se la sua intuizione era corretta, o se aveva preso un abbaglio.

Ma non aveva fatto i conti con la curiosità di Keplero, a cui la notizia era giunta tramite Giuliano de’ Medici (nel Seicento la corrispondenza degli uomini di cultura aveva uno status quasi pubblico, le lettere venivano copiate, pubblicate, fatte circolare il più possibile; erano, in un certo senso, il modo in cui si sopperiva alla mancanza di giornali specializzati). Ricevuto l’anagramma, l’astronomo tedesco cercò subito di capire cosa aveva intuito il collega, di cui era grande ammiratore, e se ne venne fuori con questa soluzione:

SALVE UMBISTINEUM GEMINATUM MARTIA PROLES

(Salve prole gemella sporgente di Marte)

Ne dedusse che Marte aveva due satelliti, e che Galileo li aveva osservati con il suo telescopio. Per pura combinazione, la soluzione dell’anagramma trovata da Keplero era più corretta dell’originale: Marte ha davvero due satelliti, Deimos e Fobos; saranno scoperti nel 1877, dall’astronomo Asaph Hall.

Ancor più curioso il fatto che lo stesso fraintendimento avvenne in un’altra occasione. In una lettera dell’11 dicembre 1610 a Giuliano de’ Medici, Galileo scriveva:

HAEC IMMATURA A ME IAM FRUSTRA LEGUNTUR OY

(Queste cose immature sono da me raccolte invano, oy)

Galileo voleva intendere che:

CYNTHIAE FIGURAS AEMULATUR MATER AMORUM

(La madre degli amori imita le figure di Cinthia)

In altri termini, Venere aveva le fasi come la Luna (che mitologicamente veniva identificata con Cinzia, un altro nome della dea Artemide). Di nuovo, però, Keplero ci mise lo zampino, e immaginò che Galileo avesse nascosto nell’anagramma questa frase:

MACULA RUFA IN IOVE EST GIRATUR MATHEM. ETC

(Una macchia rossa su Giove, che ruota matem[aticamente] ecc)

Come la volta precedente, non era la soluzione pensata da Galileo, eppure era corretta: la famosa macchia rossa di Giove sarebbe stata scoperta dall’astronomo Giovanni Cassini nel 1665.

Anagrammi preveggenti?

La storia degli anagrammi di Galileo – “sbagliati”, eppure veritieri – è diventata quasi mitologia nel mondo degli enigmisti, e c’è chi si è spinto a parlare di anagrammi “preveggenti”. In realtà, dal punto di vista storico, la vicenda è un po’ meno sorprendente di come la si racconta di solito. In una lettera pubblicata nel 1981 sul Journal of the British Astronomical Association, Daniel Goehring ha ricostruito le idee in circolazione all’epoca arrivando a una conclusione: Keplero aveva trovato quegli anagrammi perché era proprio quello che stava cercando.

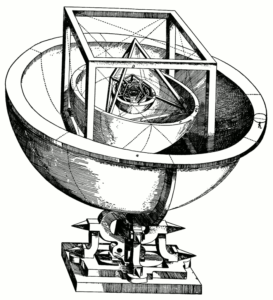

L’idea che Marte potesse avere due satelliti all’epoca era un’ipotesi tutt’altro che aliena. Keplero ci era arrivato grazie a un ragionamento sull’armonia dell’universo. La Terra aveva un satellite, Giove ne aveva quattro (Io, Europa, Callisto e Ganimede, appena scoperti da Galileo). Quindi Marte, che si trovava a metà tra i due, doveva averne due (e Saturno presumibilmente sei o otto, a seconda che la progressione fosse aritmetica o geometrica). Il che dimostra, quanto meno, come si possa arrivare a soluzioni corrette da premesse sbagliate: oggi sappiamo che i satelliti di Giove non sono quattro, ma molti di più (circa 79, ma dipende anche dalla definizione di satellite). Ricordiamoci che Keplero era affascinato dalla matematica, e che aveva già cercato di inventarsi uno schema alla base dell’universo che sfruttava i solidi platonici: lo pubblicò nel suo Cosmographic Mystery, del 1596. Dunque, nell’anagramma di Galileo andò semplicemente a cercare quello di cui era già convinto per altre ragioni – una teoria che aveva già presentato in una lettera al collega italiano.

Un discorso analogo può essere fatto per la storia della macchia rossa. Keplero aveva ipotizzato fenomeni come la rotazione di Giove, Marte e Saturno; e presumeva che questa rotazione potesse essere verificata grazie al telescopio di Galileo, osservando lo spostamento di particolari caratteristiche sulla superficie dei pianeti (ad esempio punti e macchie). Non stupisce quindi che, ricevuto l’anagramma, cercasse una soluzione proprio in quell’ambito. Certo, il colore non era indicato; quello è “colpa” delle lettere rimaste…

In conclusione

La storia di Galileo può insegnarci una cosa: spesso in un anagramma – dato l’altissimo numero di combinazioni – andiamo a cercare proprio quello che speriamo di trovare. Non me ne voglia il professor Gaudio, ma sospetto che nel caso di Moro sia accaduta più o meno la stessa cosa.

Primo Levi fu – oltre che un grande scrittore – anche un appassionato di enigmistica e un ottimo palindromista: si divertiva a creare frasi reversibili, cioè, che si possono leggere dall’inizio alla fine o viceversa: un esercizio difficile, come saprà chiunque si sia mai cimentato. E anche lui si rendeva conto che quando una frase veniva “chiusa”, quelle sentenze davano la sensazione di dire molto di più di quanto non dicessero:

Guai se tutte le frasi reversibili fossero vere, fossero sentenze d’oracolo… Eppure quando le leggi a rovescio, e il conto torna, c’è qualcosa di magico e rivelatorio.

È anche questo il fascino dell’enigmistica, e vale pure per gli anagrammi. Quando “tornano”, danno la sensazione di dirci parecchio. Ma non è detto che che siano veritieri.